20日下午,第四届多元文化研究与跨学科教育国际研讨会第一分科会在浓厚的学术氛围中顺利召开。分会场共有七位专家学者作专题报告,议题涵盖战争文学、江户俳画、语言接触、汉日句法对比、日语结构分析、童谣文学以及汉语副词用法等前沿领域,展现了跨文化与跨学科研究的多样面貌与学术价值。

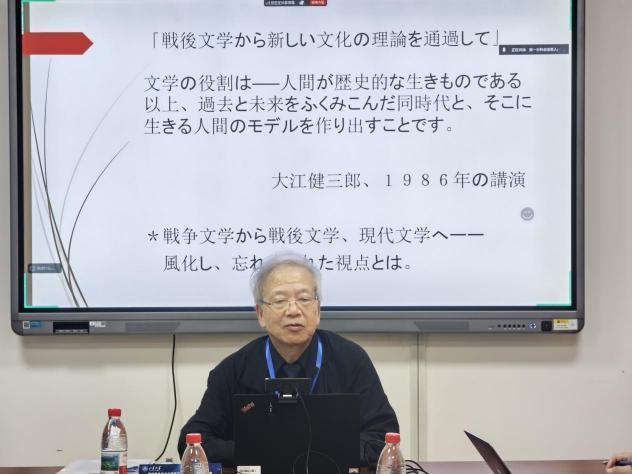

田中宽作了题为《いま、<戦争>文学を<読む>》的主旨报告。他结合“战后八十年”与“昭和百年”的历史节点,指出重新审视战争文学的时代意义在于不断追问“文学对于人类存在意味着什么”。田中宽强调,阅读战争文学不仅是理解极限与非日常的一种方式,更是承接战后文学反思精神、推动现代文学发展的重要途径。他还结合课堂教学与战争文学选集的实践案例,呼吁学界与社会重新思考阅读战争文学的目的与价值。

浙江大学副教授胡文海在《江户俳画的文脉》报告中,从诗画关系入手,探讨俳画与俳谐诗歌之间超越单纯再现的“表现”关系。他指出,基于“本歌取”“夺胎换骨”等诗歌创作手法,俳画在江户社会语境中呈现出拓展、限定与延伸等依存关系。这种依存性不仅折射出文学与艺术的互动,也体现了俳人对“文人”身份的追求和社会文化变迁对俳谐文学革新的推动作用,从而揭示了江户大众文学发展的独特路径。

济南大学讲师薛桂谭在《从语言接触的视角解释“前者”和“后者”的词汇化》报告中,考察了现代汉语中“前者”“后者”的词汇化历程。与以往学界普遍认为受英语影响的欧化观点不同,他通过对19世纪末至20世纪初中日文化交流文本的对比研究,提出这两个词汇的定型与日语新词的输入密切相关。研究不仅修正了传统的欧化说,还凸显了语言接触在汉语演变中的重要作用,为语言接触研究提供了新的证据与方向。

北京科技大学副教授王国强在《汉日结果宾语型受益结构的受益者成分对比》中,基于生成语法的最新理论成果,提出“微观特征组态—宏观界面互动”的分析模型,系统比较汉语“给NVN”结构与日语“ニ+テアゲル”结构在句法推导上的差异。他通过特征分解、语段理论和跨语言量化验证揭示了中日受益结构在语义、句法及语用层面的本质差异,为普遍语法中“功能语类微参数变异”提供了新的实证依据,也深化了对句法—语用界面调节机制的理解。

早稻田大学博士生常舒婷的报告《「陈述副词+ノ+N」结构——聚焦于表达评价的用法》,围绕这一特殊结构的生成原理展开。她将其中的“评价型副词”意义分为四类抽象模型,并结合被修饰名词的范畴与句法特征加以分析。她指出,该结构在本质上可还原为述语形式,且不同模型在可还原性与评价方式上存在连续性的变化。这一研究不仅拓展了对日语连体结构的理解,也为副词在句法与语义交互中的作用提供了新视角。

聊城大学特聘教授闫先会作了《浅论金子美铃的童谣》的报告。他以金子美铃的代表作为切入对象,分析其作品中独特的灵性之美与富有想象力的描写方式。闫先会指出,金子美铃短暂而充满争议的人生经历为其诗歌注入了特殊的艺术张力,其作品在去世多年后才广泛传播并在日本家喻户晓,进而在海外产生深远影响。这不仅体现了文学的生命力,也提示我们重新认识童谣文学在儿童文学史和日本文化中的独特地位。

时卫国在《“很”与其他程度副词的同侧共现》报告中,结合语料和语言使用现象,考察了“很”与不同程度副词同现的多样化用法。他指出,这一新现象突破了传统上“程度副词不可同侧共现”的认知,反映出当代汉语在多元评价方式下的语言演变。研究表明,“很”的前置、后置、中置等不同位置下的组合规律呈现出多样性,折射出汉语语法和语义的动态发展。

此次分会场的报告不仅展现了各领域的最新研究成果,也凸显了学者们在跨文化语境中对文学与语言现象的独到思考。从对战争文学与童谣诗的深度诠释,到对语言接触、句法结构与语义机制的精细对比,再到对汉语副词用法和俳画文脉的创新解读,报告内容既扎根于具体文本与语料,又不断向理论层面拓展。多角度的探讨交织在一起,形成了跨学科对话的丰富图景,也进一步推动了多元文化研究在全球学术舞台上的深化与延展。