21日上午,第四届多元文化研究与跨学科教育国际研讨会主旨演讲第二场在洪家楼校区外国语学院四号楼113报告厅隆重举行。会议由西南大学教授彭玉全主持。本场主旨演讲汇聚了来自中国与日本多所知名高校的六位专家学者,他们围绕文化传播、跨文化教育、语言对比、教材研究以及近现代中日交流史等议题展开报告,学术氛围浓厚,思想交流热烈。

山东外事职业大学教授李东哲首先以“中国文化对外传播和中国高等院校外语专业人才培养”为题,剖析了当前中国文化对外传播的现状与挑战。他提到,中国政府通过“孔子学院”“中华外译”等项目推动文化走出去,但实践中存在“输入多、输出少”的问题 —— 国内学者与翻译从业者多聚焦外国作品中译,而中国文化外译人才相对匮乏。李东哲强调,高校外语教育需突破传统模式,培养具备“母语水平外语能力”的复合型人才,制定针对性教育战略,才能切实推动中国文化有效对外传播。

九州产业大学教授酒井顺一郎围绕“应对外国留学生职业志向与日本企业需求差距的职业教育”展开论述。2023年日本宣布接收40万名外国留学生,以缓解人口减少与劳动力不足问题,但留学生的职业志向与企业在语言能力、文化适应、职场环境等方面的要求存在明显差距,且日本大学职业教育与就业支援体系尚未充分适配。酒井顺一郎提出,应从语言、文化、环境三个维度优化大学职业教育,通过明确留学生就业现状与企业招聘标准,搭建更贴合需求的教育与支援体系,助力留学生融入日本社会与劳动力市场。

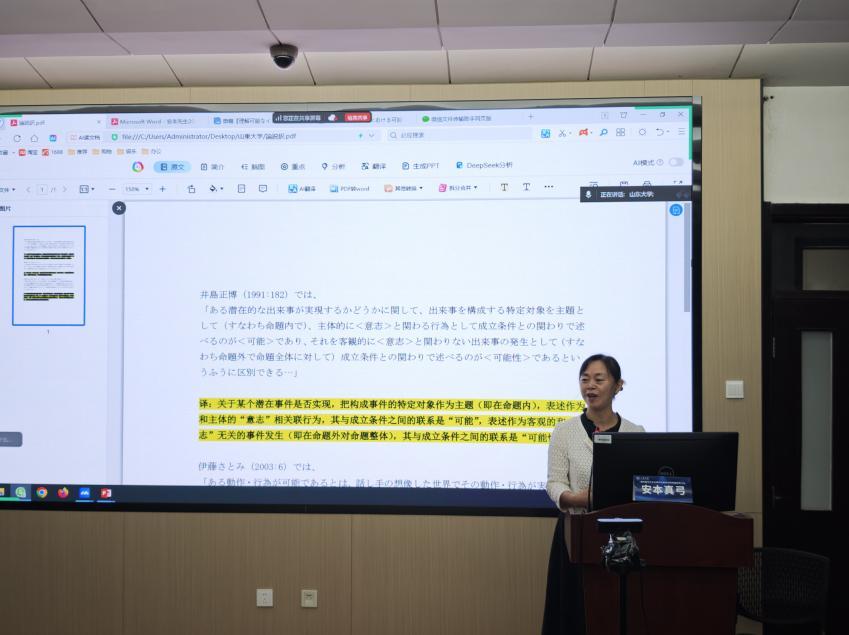

日本迹见学园女子大学教授安本真弓聚焦 “汉日可能表达式表可能语义范畴的区别”,通过大量语料库案例揭示汉日语在“可能”概念语义与范畴上的差异。她指出,汉语“可能”概念缺乏明确界定,易与“推测”等概念混淆,而日语相关研究成果丰富。安本真弓从句式、语义、语用三个层面,分析汉日对“可能”的认知差异,为汉日对比语言学及翻译实践提供了新的研究视角。

哈尔滨师范大学教授王琪的演讲主题为“跨学段日语教材词汇衔接测评研究”。她以《义务教育教科书日语》《普通高中教科书日语》《新世纪大学日语》为研究对象,依据课程标准构建基础级、提高级、发展级三级词汇数据库,通过比对分析发现:高中与大学日语教材词汇衔接具有“渐进性”特征,各教材内部衔接以“直线型”为主,初高中与大学教材衔接则呈“弱螺旋型”。该研究为日语教材编写的系统性、连贯性优化,以及跨学段教学衔接提供了科学依据。

彭玉全以“中日跨文化交际中的文化语用失误”为题,结合实际案例剖析了跨文化交流中的常见问题。他表示,日语学习者即便使用符合语法规范的日语,仍可能因母语迁移、文化背景差异、思维方式不同等因素造成误解或冒犯。彭玉全分析了文化语用失误的成因,并提出针对性教学对策,如加强文化教学、模拟交际场景等,助力日语专业学生提升跨文化交际能力,减少交流中的语用失误。

最后,时卫国以“近现代留日群别与特征”收尾。他指出,甲午战争后,东渡日本探索救国之路成为时代潮流,留日群体中涌现出革命家、政治家、实业家、学术家、文学巨匠等各类杰出人才。时卫国对清末至民国年间留日(旅日)人士进行分类,阐述各类群体的特征与倾向,深入解读其时代背景与社会影响,为理解近现代中日交流史及中国社会变革提供了重要参考。

各位专家的报告视角多元、内容翔实,既涉及语言学与跨文化交际的理论探索,也关注人才培养与历史研究的现实关怀。与会学者普遍认为,此次主旨演讲在展示学术成果的同时,凸显了多元文化研究与跨学科教育的时代价值,为深化国际学术交流与教育合作提供了新的可能。

主旨演讲的圆满举行,不仅彰显了大会的学术深度与开放格局,也为后续分会研讨活动奠定了坚实的学术基础。